| Статья написана 4 августа 2024 г. 10:34 |

Сделав быстрый круг по детскому кино тридцатых годов, уяснив его широту и характер, теперь вернемся в 1932 год, когда белорусская киностудия взялась за постановку самой популярной приключенческой повести «Полесские робинзоны» Янки Мавра.

Повесть вышла из печати накануне, в 1930 году – к этому времени Янка Мавр, эсперантист и спирит, увлеченный наследник Жюля Верна и Майн Рида по приключенческой линии, завершил свой «иноземный» цикл повестей о приключениях на Яве и в Новой Гвинее и создал первый сюжет о таких же захватывающих приключениях в Беларуси. Киностудия «Советская Беларусь» почти сразу откликнулась и предложила экранизировать книгу, потому что все еще желала выпустить настоящий детский фильм, который понравится зрителям. «Полесские робинзоны» проживут еще четыре экранизации, явные и неочевидные, и будут возвращаться в белорусское кино всякий раз, когда нужно будет снова встряхнуться и привлечь зрителя. В этом смысле «Полесские робинзоны» – знаковый сюжет для белорусского кинематографа, и то, что ни один другой не ставился столько раз, наводит не только на оптимистические мысли. Вряд ли какую-либо экранизацию можно назвать бесспорно удачной. Первую посчитали вовсе провальной по непоправимым внешним причинам. Сценарий к «Полесским робинзонам» написал Янка Мавр – неоценимая роскошь для киностудии. За постановку взялись режиссеры Иосиф Бахарь и Леонид Молчанов. О первом сведения скудны (разве что – он был соавтором сценария к фильму «До завтра» Юрия Тарича), о втором известно, что в 1920-е годы он работал на кинофабрике Межрабпом и Третьей фабрике Госкино. Постановка была сложной – она требовала трюков, съемок с животными и комбинированных съемок. Не оттого ли «Полесские робинзоны» ставились слишком долго? Так долго, что кинематограф успел заговорить, и приключенческий фильм по самой популярной детской книге этих лет вышел на экран немым в мае 1935 года, в пору увлечения звуковым кино, упустив и попутную волну популярности повести. По справедливости, для зрителей немота фильма не была препятствием: «немых» кинотеатров и киноустановок в Советском Союзе было гораздо больше, чем звуковых, и до конца десятилетия для каждого звукового фильма делали немые копии. Да и долгие, очень долгие сроки производства фильмов были в тридцатые годы обычным делом: «Чапаева» и «Веселых ребят» ставили без малого три года, «Волгу-Волгу» почти пять лет. Но белорусской киностудии хотелось бесспорного триумфа, первенства, «самого-самого» детского фильма – оттого упущенные возможности «Полесских робинзонов» сочли неудачей. За то время, что фильм снимали, в детской культуре СССР, на той высоте, с которой она управлялась, произошло много значительных перемен. Во-первых, в 1933 году приняли уже упомянутое партийное постановление о сказке как правильном инструменте воспитания. Снова стали печатать «Мойдодыра» и «Айболита», литераторы подали заявки на новые сказки, а в кино закончилась эпоха приключений и началась эпоха фантастики и сказок. Во-вторых, прошел Первый съезд писателей СССР, который провозгласил новый художественный метод социалистического реализма. С ним изменилась художественная реальность произведений: предложив в качестве творческих принципов верткие идеологические понятия – народность, идейность, конкретность – соцреализм, как машина, заработал на создание оптимистического образа мыслей. Это был вовсе не художественный метод, а большой эксперимент по переиначиванию творческого сознания. Суть его глубже известного конфликта хорошего с лучшим, который был назначен единственным в советской действительности: суть – в принудительной унификации художественного языка. После лавины авангардных экспериментов двадцатых годов, которые окончились дурацкими обвинениями в формализме, кино выбрало стать сюжетным, массовым и развлекательным. У «наркома кино» Бориса Шумяцкого была утопическая, из двадцатых, идея «кинематографа миллионов», понятного всем, с гигантской киноиндустрией, сосредоточенной в Крыму на манер Голливуда. Соцреализм согласно вторил этой идее, поэтому кино быстро научилось изображать одинаковый мир одинаковыми средствами, и в этой повторяемости могла сложиться уникальная система киножанров наподобие голливудской, которая тоже началась унификацией киноязыка. Соцреализм умел хорошо описывать только один мир, удаляясь в разные его части, комедийные и трагедийные: мир не то чтобы благостный, нет, но в нем много черт идиллических. Его позднее назвали лакированным, но он был скорее сентиментальным. В настроении и любимых приемах он наследовал сентиментализму, а в стремлении к образцу – классицизму. То, что соцреализм – это советский вариант классицизма, эмоционально заметил Александр Синявский49, а Борис Гройс настаивал на его эстетической связи с авангардом50. В исследованиях Евгения Добренко проявлен романтический нрав соцреализма и его утилитарная идеологическая цель не отображать реальность, а замещать ее представлением об идеале51. Но над этими свойствами главенствовало одно – оптимизм, иногда исторический, то есть вера в светлое будущее, а чаще бытовой, сведенный к некритическому взгляду на настоящее. Детской культуре и кинематографу соцреализм предложил новый способ жизни персонажей: старый враждебный мир, в котором ребенок-пионер иногда был единственным носителем воли, одиночкой, способным все изменить, превратился в мир добрый, заботливый и ласковый – материнский. В таком затруднения возникают лишь по недоразумению и решаются просто, а герою теперь навсегда отказано в обособленности и уединении. С наступлением соцреализма героям-детям не позволяется оставаться одним, в одиночку действовать, проявлять индивидуальную волю: только вместе и сложа усилия. В это время в детском мире, кроме обычного советского центра, Москвы, появляется еще свой центр – Артек. В 1930-е годы он превращается из палаточного городка на побережье в центр круглогодичного отдыха, и уже в 1935 году детская культура строится вокруг идеи «Артек», означающей вальхаллу, пир в которой нужно заслужить пионерским подвигом – хорошей учебой, достижениями в спорте и хозяйстве, общественной работой, творчеством. Герой-индивидуалист двадцатых годов вырос в «одного из многих» и оттого утратил силу. По-прежнему представляясь незаурядным, он покорно вставал в ряд таких же незаурядных. На первый план вышел не романтический конфликт героя и враждебного мира, а сентиментальный, почти любовный конфликт между членами коллектива, который легко разрешается компромиссом. В связи с этим пополнился деталями расплывчатый образ коллектива: в нем выделились центр и своеобразная иерархия – всего этого не было в простеньких сюжетах двадцатых годов, настоянных на идеях равенства и утопии. Как внутри коллектива обозначились роли – вожак, активисты и маргиналы – так на географических картах фильмов обозначились центр и периферия. В сюжетах соцреализма героев захватило центростремительное движение: в Москву. Даже если они не помышляли о столице, все равно она – и ее главный житель – непременно зна́ком ли, намеком ли появлялись едва ли не в каждом соцреалистическом фильме. В пору, когда «Полесские робинзоны» вышли на экран, соцреализм только набирал силу, но уже вышли успешные «Веселые ребята», задавшие нужный тон, который переняло детское кино. На фоне этого дружелюбного, а главное, поющего мира немые «Полесские робинзоны» выглядели нелюдимами из прошлого. Они ведь были еще из двадцатых, из эпохи супердетей. В эпоху соцреализма их радикальный индивидуализм стал невозможен, это ясно в следующей, несбывшейся экранизации «Робинзонов» 1947 года, о которой пойдет речь в другой главе. Но важно другое: «Полесские робинзоны» стали первой попыткой белорусского кино создать полноценный, без агитпроповских экивоков фильм для детей. Художественные черты фильма объяснимы его главным качеством – немотой. Она вынуждает фильм быть зрелищным и развлекать зрительными аттракционами, но навязывает ему и устаревшее деление на части, обозначенные титрами. Хотя в связи с тем, что возраст персонажей хорошенько уменьшен, и зрелища выбраны не самые впечатляющие. Неизвестно, встретились ли Виктор и Мирон в фильме с контрабандистами и наблюдали ли то самое убийство зубра, потрясшее их в повести. Фильм вовсе не стремился очерчивать, как повесть, границы вмешательства человека в природный мир: с одной стороны, восторг завоевания природы, с другой – робкий шепот о непричинении ей зла. Он был задуман для того, чтобы внушить пяти-семилетним детям удивление и восхищение природой. Первая экранизация называлась изысканно, в традиции приключенческих романов с длинным заглавием – «Полесские робинзоны, или Виктор и Мирон на необитаемом острове, их жизнь среди муравьев, лягушек и жуков, борьба с ежом, ужом и медведем и много других удивительных приключений». Ежами, ужами и медведями подростковую публику, разумеется, не возьмешь, становится сразу ясно, что сюжет о пятнадцатилетних подростках сильно омоложен. Самое важное отличие фильма от повести: его герои вдвое младше мавровских. Это еще одна причина провала: те, кто увлекся «взрослыми перипетиями в повести» и поэтому пошел в кино, были разочарованы совсем детскими забавами в фильме. Не стану заниматься подсчетом отличий, тем более, фильм сохранился не полностью – он лишен концовки, и нельзя судить о том, насколько точно исполнился в нем сюжет. Художественный мир повести сохранился в общих чертах и таким еще несколько раз передался другим фильмам. Он начинается кадрами огромной воды, как в повести, и главный образ сюжета о полесских робинзонах – безбрежная река, наводящая взрослых на мысли и о Стиксе, и о Ноевом потопе, о том пределе, который навсегда отделяет новый мир от старого (так подспудно, почти неуловимо проявляется идея из двадцатых – «старое и новое»). До этой реки ни в повести, ни в фильме ничего не существовало, и главные герои «неутомимый химик Виктор и неустрашимый натуралист Мирон» впервые показаны посреди большой воды. Повесть еще объясняет, кто они и откуда, а фильм ограничивается только пояснением их цели – они плывут на Полесье со скучной и губительной целью собрать экспонаты для школьного уголка живой природы. Цель годится для приключения только потому, что она так же заурядна и агрессивна, как цель Робинзона Крузо, забросившая его на остров, – тем более неожиданными и увлекательными должны показаться приключения. Сюжет повести передает всем экранизациям не совсем свои, а еще немного Робинзоновы мотивы: большая вода, путешествие по воде с прикладной целью; случайная потеря лодки; попадание на необитаемый остров, который становится воплощением разумной природы; ночевка на острове, полная впечатлений, которые говорят героям, что остров необычный, таинственный, живой. Затем вступают мотивы сражения с природой, налаживания жизни на острове, приручения диких дверей, сооружения плавучего средства и спасения. Все это вроде бы позаимствовано из «Робинзона Крузо» и предварительно очищено от мотива обретения веры и созидания Дома, но еще, изобретательно обыграв этот сюжет, Янка Мавр добавил сильный детский мотив дружбы непохожих ровесников: задиры и тихони, авантюриста и мыслителя, «физика и лирика». Отголоском двадцатых добавился мотив покорения природы. При этом фильм не носит почти никаких черт действительного времени: из реальной жизни в него просочилось, может быть, лишь увлечение индейцами – робинзоны по-индейски скачут вокруг костра и собирают по индейской системе плот. Весь остальной действительный мир остался на том берегу. Все, что потом восхитило друзей, своей красотой обязано студии мультипликации Белгоскино, которая провела превосходные макросъемки и комбинированные съемки для сцен обживания острова и для самой известной сцены в киноверсиях «Полесских робинзонов» – сцены сновидения. На острове мальчишки не страдают от холода и дождя, как в повести: им удается отдохнуть и увидеть чудесный сон, говорящий об их абсолютном покое. Во сне они, уменьшенные до мушиных размеров, гуляют по миру растений, прячутся под листьями подорожника, наблюдают за стрекозиными боями, сражаются с исполинской лягушкой и ежом и всех побеждают. Вот что интересно: несмотря на опасности острова и на немыслимую в середине тридцатых изоляцию героев, интонация у фильма пионерская, оптимистическая и даже азартная. В него, как на тот самый остров, не проникают паранойяльные мотивы шпиономании, и тайна, обычная приключенческая тайна не перерождается в трагедийную «тайну, которую опасно узнавать». Добрая интонация позволяет мальчишкам учиться человечности – учиться общаться с природой без вреда для нее. Это душевное движение от жестокости к доброте удивительно переплетается с противоположным приключенческим, завоевательным настроением: восторг преодоления трудностей сочетается с естественным эмоциональным взрослением – вот какой незаметный принципиальный шаг сделан в «Полесских робинзонах». Впервые герои белорусских детских фильмов научились чувствовать – значит, они чуть-чуть лишились героического флера. И впервые в белорусском кино появилась сцена сновидения, которым выражено эмоциональное состояние героя: немыслимая вольность в тридцатые годы. В эпоху соцреализма, который с вялой настороженностью относился ко всему сверхъестественному и субъективному, это заметный вызов: сцены видений и сновидений все же привилегия кинематографа двадцатых годов, доставшаяся тридцатым только по инерции. Все это говорит вот о чем: в «Полесских робинзонах» 1935 года было все, чтобы стать действительно удачным фильмом для детей. Но фильм провалился. По объективной причине: опоздал. Такая история нередко случалась с белорусскими детскими фильмами: они чуть-чуть запаздывали, но этого «чуть-чуть» хватало, чтобы они выглядели провинциальными родственниками на балу. Неудача очаровательных «Полесских робинзонов» стала для белорусского кино болезненной, памятной травмой – из-за нее появилась неотступная идея переснять «Робинзонов», исправить ошибку, оправдаться. Что если навязчивые и тоже не слишком удачные экранизации этого сюжета каждые двадцать лет (да, и в 1954-м, и в 1974-м, и в 2014-м «Беларусьфильм» вновь и вновь ставил «Полесских робинзонов» и вспоминал их мотивы в других детских постановках) – только фантомная боль первой неудачи? История о полесских робинзонах оставила долгий след в белорусском детском кино, не склонном ни к путешествиям, ни к авантюрам. К середине 1970-х годов герой белорусских детских фильмов научился собирать все больше и больше друзей, круг его общения расширялся, мир детства населялся все гуще. К началу 1980-х киногерой никогда не оставался один или даже с лучшим другом – вокруг него кружился рой персонажей, которые не были ему в тягость. Опыт одиночества забывался. На этом фоне редкие уединения выглядят радикальным исключением и оправданы только экранизацией литературной классики. Что-то похожее однажды уже происходило, когда супердетей-одиночек из фильмов двадцатых годов сменили пионерские отряды тридцатых. Тогда это предшествовало жанровому расцвету детского кино. В семидесятых тоже. Какой бы вы думали фильм оказался на границе двух эпох? Разумеется, новая экранизация «Полесских робинзонов». Можно несмешно пошутить о том, что есть в белорусском кино традиция: раз в двадцать лет экранизировать «Полесских робинзонов» Янки Мавра, самый приключенческий сюжет в белорусской детской литературе. Напомню, в 1934 году вышли на экран первые, немые «Полесские робинзоны», после войны готовилась и не осуществилась вторая экранизация, которая в 1954 году превратилась в фильм «Дети партизана». Через двадцать лет, в 1974-м, Леонид Мартынюк ставит по мотивам «Полесских робинзонов» фильм «Неоткрытые острова». Отсутствие экранизации в 1990-е годы можно объяснить только глубоким кризисом в кино – иных причин прерывания традиции не видно. Зато в 2014-м закономерность возобновил фильм «Чудо-остров, или Полесские робинзоны». В 1970-е приключение робинзонов на полесском острове вышло чуть меланхоличным и самым нежным изо всех совершенных. Городской мальчик Олег, и видом и мышлением домашний, и деревенский хулиган Дима отправляются просто покататься на лодке, хотя Олег имеет серьезную экологическую цель – фотографировать полесских зверей. Он вообще серьезен и воспитан, пуглив и образован, его реплики часто начинаются с «а ты читал?» или «а ты смотрел?». Дима, как требует канон, его полная противоположность – бойкий, ни в чем не ученый и потому не испугавшийся ни приключения, ни столкновения с браконьерами. Кастусь Губаревич точно строит историю на противопоставлении книжной учености и обыденной смекалки, деликатности и напористости, нежного отношения к природе и снисходительности к ней. Эти ребята противоположны во всем, даже во внешности, но что-то удерживает их вместе, кроме случившегося приключения. Так исподволь обозначена главная, хорошая тема экологии в широком значении приятия другого. «Неоткрытые острова» – первый белорусский детский фильм об экологии, и видится ирония в том, что такой добросердечный сюжет создан на основе довольно жестокой в этом плане повести «Полесские робинзоны». Образный строй в фильме сосредоточен вокруг образа природы, а в повести – вокруг образа человека. В экранизации 1974 года природа перестала быть враждебной, жутковатый остров больше не пугает, наоборот, позволяет наблюдать за собой и охранять себя. Все так переворачивается, что человек теперь способен навредить только природе: вместо контрабандистов, которых боялись герои повести, и вместо шпиона, от которого чуть не погибли герои «Детей партизана», появляются браконьеры. Они сами пугаются мальчишек и бегут с острова, а за вред природе наверняка понесут наказание, но уже за пределами истории. В сюжете робинзоны успевают только передать милиции фотопленку, на которой запечатлены бандиты. Изменения в робинзонаде вызваны смягчением нравов: в середине 1970-х годов, когда Полесье освоено, обжито и почти загублено мелиорацией, охотиться, чтобы выжить, и обживать остров увлекательными, но варварскими способами глуповато. Новые робинзоны добры к природе. Пробыв на острове по крайней мере две ночи, они никому не причиняют вреда и даже милуют пойманного зайца, хотя Диме очень хочется заняться настоящим выживанием – поохотиться, чтобы прокормиться. Да, робинзоны 1974 года – самые добрые из всех, кто отправлялся в плаванье по полесским разливам. Их единственная награда – возможность наблюдать диких зверей, которые их не боятся. Чудные кадры дикой природы и акварельно снятые, захватывающие пейзажи – такое пленительное достоинство фильма с лихвой перекрывает его медлительную эмоциональную созерцательность, которую дети плохо переносят. Правда, как робинзоны 1934 года, Олег и Дима видят сны и фантазируют, но эти сценки, в большинстве эксцентрические, снятые в ускоренной съемке и в сепии, кажутся причудой режиссера, заскучавшего от идиллии. К финалу остров становится сказочным, прекрасным и замкнутым миром, даже браконьерская избушка на курьих ножках посреди болота выглядит именно сказочной, неопасной. Заслуга ли это оператора Феликса Кучара или обаяние полесской природы, но кажется, в этом отстраненном, потустороннем мире, изображенном ласково и сосредоточенно, совершается великое колдовство, а героям позволено развести костер на его краю. Да, что-то сталкеровское проявляется в нем, но от фантастического перерождения образ природы защищает нежная, живая музыка к фильму – ее написал композитор и органист Олег Янченко, основатель Минского камерного оркестра, автор музыки ко многим другим, взрослым фильмам «Беларусьфильма»: «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова», «Люди на болоте», «Знак беды», «Наш бронепоезд». Мальчишки по вынужденной советской привычке озвучены женскими голосами, но примем это как неизбежное в кинематографе, где процесс озвучания был слишком громоздким (по цензурным причинам тоже) и детям было мало доверия. Акварельный фильм о хорошем отношении к природе, с добрым, почти прозрачным юмором и дружелюбной улыбкой в мальчишеских образах – такой стала третья экранизация «Полесских робинзонов», первый экологический детский фильм в белорусском кино, знак новой смены детских эпох. В 2014 году тема компромисса с прилипчивым, как в «КиндерВилейском привидении», но уже просветительским прошлым связала еще два фильма: «Невероятное перемещение» Александра Анисимова по сценарию Риты Шаграй и новую экранизацию Янки Мавра «Чудо-остров, или Полесские робинзоны» Сергея Сычева по сценарию Егора и Федора Коневых. Оба говорят о перемещении во времени, в обоих времена путаются, и героям приходится приложить усилия, чтобы вернуть как было. Оба вопят о неизменности прошлого, от которого, кстати, героям одни неприятности. Оба молят о пионерах, способных привести эту путаницу в порядок. «Невероятное перемещение», более простой и предсказуемый сюжет (хотелось бы написать «потому что рассчитан на младший возраст», но нет, аудитория та же: младшие школьники, хотя автор явно держит в уме подростков), вырос из одной-единственной коллизии пьесы Булгакова, а точнее, из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Что-то идет не так в испытании новейшего прибора, сооруженного школьником, и из прошлого в настоящее доставляется ученый с длинным именем, более известный как Парацельс. С ним доставлены двое инквизиторов, которым нужно Парацельса найти и вернуть в уютное Средневековье. Тем же озабочен Парацельс и современные школьники. Средневековые персонажи весь фильм усиленно страшатся современности, это и заставляет их вести себя немного «с прибабахом» и, по мнению авторов, забавно: висеть на поручнях трамвая, выбегать из кинотеатра с воплями, петь церковные гимны под рок-музыку, проклинать дьявольские изобретения – кухонную плиту и телевизор, есть сосиски с йогуртом, сто раз бросаться в бессмысленную погоню и покупаться на простенькие трюки. Словом, наконец у взрослых появляется убедительная причина выглядеть придурковато: они не впали в детство – они просто из другой эпохи. И справиться с настоящим не могут, потому что явились из прошлого: все просто. Ура, в детский мир вернулась ясность, и разрешилось болезненное недоумение: взрослые не умерли, не бросили, не отступили, не впали в детство – они просто ожившие ископаемые. Кроме идиотично-искреннего Парацельса и кретиновинквизиторов, в фильме остались другие, современные взрослые: беспомощные родители, которые не знают, что творится в их доме, грубые учителя, которые не слышат детей и без устали придираются. Белорусский кинематограф давно опасается показывать школу, но эти маленькие улики учительской деспотии наконец предъявлены, пускай и шаржем. Ко второму десятилетию века взрослый в детском фильме окончательно сделался пародией. При этом самые важные отношения в фильме – отношения брата и сестры – впервые с советского времени показаны довольно точно и раскованно: со взаимными, незлобивыми, но колкими, обыденными, как умывание, шпильками, с трюками против родителей и совместными выходками, с той степенью понимания несказанного, которое доступно близким. На остальное можно закрыть глаза, и кажется, нужно, потому что за пределами отношений брата и сестры начинается зона приблизительности и домыслов о детстве, нелепиц, пародий, старинных, неудачно исполненных гэгов. Но успеем заметить, что, разобравшись с пространством, герои-пионеры теперь умеют приводить в порядок и время. Персонажи «Чудо-острова» сталкиваются с прошлым иначе: отправляются в плаванье по полесской реке, чтобы увидеть места, описанные в повести Мавра (редкий соцреалистический романтизм, особенно в сравнении с довольно циничным подростковым миром из предыдущего фильма). Их трое: к двум мальчишкам присоединилась девочка. Их дед-лесник сопровождает черного копателя вглубь речного острова: там, в гуще, есть жуткое место, в котором сходятся все времена, владение волшебника Пана (не спешите считать этого персонажа хтоническим – он просто средневековый жулик). В этом сакральном месте современные дети встречаются с героями Янки Мавра. М. Костюкович "Детский сеанс: долгая счастливая история белорусского игрового кино для детей" Мн. Медисонт. 2020

|

| | |

| | |

| Статья написана 4 августа 2021 г. 23:31 |

"Начинается Земля, как известно, от Кремля." В. Маяковский. Еще каких-то лет 30-40 тому назад о столь широком представительстве фантастов мы могли только мечтать. И пишущих было мало, и критика их не жаловала. Была она некомпетентная, предвзятая, занимались ею люди, далекие и от фантастики, и от литературы вообще. К чему это вело, говорит хотя бы пример большого белорусского писателя Янки Мавра. Еще в 1954 году он написал повесть «Фантомобиль профессора Циляковского», была она непохожей на издававшиеся тогда, вносила в фантастику определенную новизну. А критику не понравилось то, что корабль летел с помощью энергии мысли, и писатель был обвинен в идеализме. В результате повесть так и не вышла отдельной книгой…* В. Шитик. Предисловие к сборнику "Слушайте, звёзды!". 1991

Но вот умер диктатор Сталин и наступила хрущёвская "оттепель". Стало возможным рассуждать на запретные раньше темы. Космическая фантастика сразу же потеснила фантастику "ближнего прицела". Е. Дрозд. Послесловие к сборнику "Слушайте, звёзды!". 1991 * Повесть в некоторых моментах похожа на "Туманность Андромеды", только в облегчённом, детско-юношеском варианте. Сейчас сложно сказать, кому раньше пришла в голову идея подобной космическо-коммунистической утопии: Ефремову в 1955-м или Герчику в 1954 (согласно их мемуарам). Конечно, первопубликация за Ефремовым — начало 1957 г. — против конца 1959 г. у Герчика. Названия Тантра — Энтра, имена Эрг Ноор — Нор Инд, планетоид Тритон — Трита, Зал Мудрости, Члены Совета Экспедиции, пропавшие два звездолёта до успешного полёта третьего (нынешнего), увлечённость эллинистическим стилем: одежда сирасколийцев, имена/названия Ия, "Малахит"... Межгалактический Институт, Главный Астрономический Центр, , Средиземноморский и Гималайский Центры, спиральная туманность. Антиматерия, звездолёт попадает в туманность...Номера планет и галактик, "Луч", созвездие Лебедя, астробиолог. Совет Института Межзвёздных Сообщений (журнал) и Совет Института Покорения Космоса (газета) Межгалактический институт, Главный Астрономический Центр, Средиземноморский и Гималайский Центры,, спиральная туманность. ***

Хладнокровные, малоэмоциональные персонажи "Туманности" и противоположные им в этом смысле персонажи "Икара". Одна из лучших русских утопий нового времени — «Туманность Андромеды» создавалась под влиянием писательского кредо — «либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете». Сочетание строгой научности взгляда с художественным воображением породило жизнеутверждающий пафос и «изящный, холодный стиль» (по определению А. Н. Толстого). «Отстраненность» взгляда героев романа на окружающую действительность, так же как «холодноватость» авторского видения объяснялись установкой писателя на воссоздание взгляда человека будущего на его настоящее, а не человека сегодняшнего дня на его будущее — «их горе — не наше горе, их радости — не наши радости. Следовательно, они могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже неестественными...». https://fantlab.ru/autor181 *** "Решение Ии лететь на Землю с Ожеговым и Икаром не встретило на Сирасколии осуждения — каждый гражданин Родины Человеческого Счастья волен был сам решать свою судьбу, если его решение не наносило вреда обществу. " *** " В салоне Ия села к электронному роялю, открыла крышку и легко пробежала пальцами по его клавишам. Инструмент, очевидно, был ей знаком. Нежная и задушевная музыка остановила сирасколийцев, и они слушали её, закованные в скафандры, — музыку своей планеты, такой недосягаемо далёкой и такой родной. И Икар, стоявший рядом с Алюа, увидел через стекло скафандра, как смягчились черты его лица и огромные глаза стали влажными и задумчивыми. Икар, не отрываясь, смотрел на девушку, на её смуглое одухотворённое лицо и горящие глаза, на тонкие синие жилки, бившиеся на её виске, прикрытом завитком иссиня-чёрных волос, и сердце его наполнила радость, что у него есть такой хороший, умный и талантливый старший друг и товарищ. Внезапно Ия оборвала музыку, быстро встала, натянула на руки перчатки и вышла из салона." https://fantlab.ru/blogarticle55922 *

Я. Мавр "Фантомобиль профессора Циляковского" в переводе Андрея Левчика. Очень чувствуется влияние этой повести Я. Мавра на повесть "Лети, Икар!" М. Герчика. Мальчик с девочкой, Светозар (аллюзия на югославское имя!**) и Светлана /внуки профессора Циляковского/ путешествовали на летательном аппарате, сделанном на основе фантазита, приводимом в движение силой и со скоростью человеческой мысли. Они побывали на Северном полюсе, в Америке, на Луне и на Марсе — везде принося пользу людям. Кстати, настояшая фамилия Мавра — [Иван] Фёдоров — созвучна фамилии первого русского космиста, автора "Философии общего дела", учителя Циолковского, Николая Фёдорова. https://fantlab.ru/files/private_messages... * "Человеческое воображение, подогретое сотнями фантастических романов и научных гипотез, рисовало причудливые картины жизни на других планетах, встречи людей разных миров. И эти сообщения пришли. Унылые пейзажи Луны — остроконечные горы, долины, гигантские кратеры вулканов, «моря», заполненные вместо воды космической пылью, зияющие трещины, — безмолвный и страшный в своей неподвижности мир глядел на людей с экранов телевизоров. А потом замелькали другие картины, и они заставили всю Землю содрогнуться от ужаса. Планетолёт «Молния» начал спиральный облёт Марса, и его передатчики послали на Землю рассказ о страшной трагедии, постигшей много веков тому назад эту планету, о гибели цивилизации на ней. Люди увидели выжженную землю, покрытую плотным слоем радиоактивного пепла. Руины изумительных дворцов, согнутые в узлы нечеловеческой силой металлические конструкции, гигантские каналы, заваленные землёй, моря, в которых радиоактивные лучи убили даже бактерии, — всё это говорило о страшной войне, которая стала самоубийством для марсиан. Боль и отчаяние, охватившие землян при виде победы смерти над жизнью, сменились безмерной радостью от сознания того, что нам удалось предотвратить гибель своей прекрасной, цветущей планеты, что трагедия Марса никогда не повторится на Земле. Поиски разумных существ, высших форм жизни на других планетах Солнечной системы продолжались. Но они были обречены на неудачу. На Венере из-за отсутствия свободного кислорода и колоссального количества энергии, которую планета получает от солнца, жизнь была представлена только мхами и лишайниками, простейшими микробами и бактериями, которые учёным удалось отыскать в полярных областях. Встретить людей на далёких планетах — Юпитере, Уране и Нептуне никто не ожидал. Вечный холод и мрак царили в этих страшных мирах, не знающих ласки солнечного луча, тихого дуновения ветерка, задумчивого всплеска волны... Но Солнечная система была только крохотным островком в безграничных просторах вселенной. Где-то там, за десятками и сотнями парсек пути, лежали «архипелаги» систем, подобных Солнечной. И не на одной, а на сотнях планет развивалась жизнь, где близкая к уровню жизни на Земле, а где и намного превзошедшая её. И люди устремили свои взоры к этим мирам. Встретиться с теми, кто населяет их, наладить с ними постоянную связь — это была величайшая мечта уже первого века Коммунистической эры. А сейчас шёл девятый, но люди были по-прежнему далеки от своей мечты." "Они стояли на Красной площади Москвы — высокий широкоплечий мужчина с обветренным открытым лицом, смуглая тоненькая женщина с копной иссиня-чёрных волос, и коренастый юноша с таким же, как у мужчины, бугристым лбом, широкими, сведёнными на переносице бровями, похожими на два созревших пшеничных колоса, и слегка тяжеловатым подбородком. Они стояли на единственном на земном шаре месте, которого не коснулось время, и прислушивались к малиновым всплескам курантов на Спасской башне. Благодарное человечество, как святыню, сохранило эту башню, и седые стены Кремля, и сизые ели, застывшие в строгом молчании у этих стен, и источенную веками брусчатку площади, и казавшиеся игрушечными рядом с устремлёнными в небо громадами из бетона, алюминия и стекла, резные купола собора Василия Блаженного. Сохранило, чтобы даже через миллионы лет люди могли приходить и стоять, оцепенев от волнения, как эти трое, там, где начинался Коммунизм. Их видели в этот день на площади Дерзновенных у памятника героям, павшим в чёрных глубинах космоса. Гигантская серебристая ракета, устремлённая в небо, и бронзовые многометровые фигуры людей утопали в цветах. Они тоже положили к подножию цветы, яркие, прекрасные цветы Сирасколии, и долго стояли, склонив головы и вспоминая товарищей, отдавших свои жизни, чтобы проложить человечеству путь к звёздам." "Лети, Икар!"

* Десятилетним мальчіком будущий автор потерял отца, может быть, поэтому во многих его произведениях присутствуют персонажи "отец" и "сын". К примеру, в повести "Солнечный круг" (1969), где, среди прочего, сынберёт у соседского мальчика книги (правда, названные приключенческими): Жюль Верн, Майн Рид, Беляев, Мавр, Ефремов. * https://fantlab.ru/blogarticle55922 https://fantlab.ru/blogarticle60657 ___ * Такая же судьба постигла "Лети, Икар!". ** Последовавшее ухудшение отношений с СФРЮ (?)

|

| | |

| Статья написана 14 ноября 2020 г. 19:49 |

Мой самый любимый писатель -фантаст — это Станислав Лем. А самая любимые его книги — это Сказки роботов, Кибериада и Звездные дневники Ийона Тихого. Эти книги перечитывал множество раз и буду перечитывать столько же. Когда мне весело или грустно, со мной всегда гениальный изобретатель Трурль и его друг Клапауций, путешественник в невероятное Ийон Тихий и мудрые сказки роботов….

Станислав Лем. Еврейский мальчик, родившийся во Львове, в семье врача Самуила Лема и Сабины Волер. В школьные годы вундеркинд и во взрослые годы гений. Во время оккупации Львова немцами, семья Лема сумела получить поддельные документы и стать поляками, избежав участи евреев Львова, погибших в гетто. Все родственники Лема в Польше были убиты. А Лемы оставили национальность поляка за собой навсегда. И никогда в многочисленных интервью Станислав не касался этой темы. Кстати, он обладал удивительным свойством всегда говорить только чистую правду, замалчивая темы, о которых не хотел говорить. После войны он переселился в Краков, и никогда не вспоминал о своём еврейском происхождении, ухитрившись в прекрасном романе о львовском детстве “Высокий замок” превратить эту часть своей биографии в иллюзию догадок для читателя. Учёба в Ягелонском университете не дала ему профессию врача, но познакомила с сокурсницей Барбарой Лесняк, которая училась на рентгенолога, и которая стала врачом, в отличие от своего мужа Станислава Лема, который не захотел избрать себе поприще военного врача и отказался от выпускных экзаменов. Лем стал писателем. Первый роман Станислава Лема “Астронавты” принес ему успех. Но на последующие издания этого романа издатели выбивали права всегда с большим трудом, ибо, как говорил Лем, в этом романе он ещё не был Лемом. Лемом он стал с публикацией “Возвращения со звёзд”. После этого романа мир фантастики открыл для себя мудрого писателя-философа, с удивительным разнообразием творческих возможностей, гения, которого слава, как каждого гения, обходила стороной. Солярис, Эдем, Непобедимый, Глас Господа, Маска, Кибериада, Сказки роботов, Звездные дневники Ийона Тихого, Рассказы о пилоте Пирксе, футурологические размышления и просто размышления…. Каждая книга — это открытие Вселенной. О любой книге, написанной Лемом, можно сказать, что это книга гения. Как и у каждого гения у него были свои маленькие причуды: он любил говорить об автомобилях, очень любил сладости и в его кабинете всегда можно было найти халву и марципан в шоколаде. Он любил Бетховена и Битлз, и был поклонником Джеймса Бонда. Всегда помню его слова: “Если не можешь что-то делать хорошо, то не нужно этого делать вовсе." Марат Баскин. Польская научная фантастика.

А. Р. Беляев любил музыку, театр и розыгрыши. "Александр Беляев — первый в нашей стране профессиональный писатель, для которого научная фантастика стала делом всей жизни. Он не чувствовал себя уверенно в психологической обрисовке своих героев: «Образы не всегда удаются, язык не всегда богат». Ленинградский писатель Лев Успенский вспоминал, как однажды они с Беляевым остановились в Русском музее перед полотном Ивана Айвазовского «Прощай, свободная стихия». Фигура Пушкина на этой картине принадлежит другому великому русскому художнику, Илье Репину. Беляев сокрушенно вздохнул: «Вот если бы в мои романы кто-то взялся бы так же вписывать живых людей!..» https://fantlab.ru/blogarticle64176 Афоризмы https://www.livelib.ru/author/6064/quotes... Советская научная фантастика.

Лазарь Лагин, по свидетельству дочери, больше всего любил сладости и сказки. Афоризмов очень много, взять хотя бы "Непристроенные строки" https://fantlab.ru/blogarticle63184 Некоторые другие рассыпаны жемчужинами по произведениям. Еврейская русскоязычная фантастика. ***

В течение почти двух десятилетий (вплоть до 1950 года) Владко был автором многочисленных развивающих публикаций для детей и подростков. С 1935 года он вел в журнале «Знання та праця» познавательную викторину, затем научно-популярные радиопередачи для детей, самой любимой из которых был цикл «Беседы профессора Глобуса» (Бесіди професора Глобуса). А в 1960-е вёл рубрику журнала "Всесвіт" (Вселенная) о новостях зарубежной науки и техники. Владимир Владко следовал писательской формуле «Развлекая – поучай!». Любил шутить и одеваться лондонским дэнди, причём на работе и в официальной обстановке всегда носил галстук. Украинская научная фантастика. ***

Он любил езду на велосипеде, хорошо играл на скрипке, собрал одну из лучших домашних библиотек в довоенной Белоруссии и в то же время увлекался спиритизмом. В его доме собирались компании, которые практиковали вызов духов. У Мавра был философский склад ума, и в спиритизме он видел не мистику, а неисследованное природное явление, и пытался понять его механизм. У писателя были две толстые тетради, в которые он записывал результаты спиритических сеансов, но в 1938 году он их сжег. Спиритические сеансы проводил при помощи блюдца на столе с алфавитом. Известен случай, когда он устроил некоему партийному работнику мини-сеанс спиритизма, во время которого заставил двигаться карандаш. По мнению Михася Мицкевича, Янка Мавр обладал необычными способностями. А также писатель был известным эсперантистом. Эсперанто он начал изучать ещё в 1904 году. В 1926 году он вёл передачу для эсперантистов на белорусском радио. Своему зятю Михасю Мицкевичу он читал «Евгения Онегина» на эсперанто. Ведя переписку с эсперантистами мира и получая от них напрямую редкую информацию, он написал книгу «Амок». На своей даче под Минском, в Ждановичах, Янка Мавр построил шалаш-кабинет из лозы. На мостках над Свислочью он поставил импровизированный письменный стол, так, что можно было сочинять книги о дальних странах, свесив ноги в воду и воображая себя на берегу океана. Он считал, что для детей писать нужно просто, кратко, доступным им языком, и при первой возможности, занимательно поучая. В подобном стиле написаны все его детские произведения. Причём ТВТ на 6 лет раньше аналогичной повести А. Гайдара "Тимур и его команда". Вёл рубрику занимательной науки в журнале "Беларускі піянер". Его называли "мудрецом с мальчишеской душой". Белорусская научная фантастика.

|

| | |

| Статья написана 6 августа 2020 г. 00:07 |

Янка Мавр (белорусское имя — Я́нка Ма́ўр; настоящее имя — Иван Михайлович Фёдоров; белорусское имя — Іва́н Міха́йлавіч Фёдараў) белорусский советский писатель. Один из основателей белорусской детской литературы, основоположник приключенческого и научно-познавательного жанров в белорусской литературе, создатель первой белорусской научно-фантастической повести. Автор книг для детей, пьес, переводов. Член СП СССР (1934). Член ВКП(б) с 1950 года. Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1968). Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1968). Наиболее известные произведения: повести «В стране райской птицы» (1926), «Сын воды» (1928), «Полесские робинзоны» (1932), «ТВТ» (1934), роман «Амок» (1929), автобиографическая повесть «Путь из тьмы» (1948). С 1993 года в Белоруссии присуждается премия имени Янки Мавра за лучшие произведения для детей. Родился в городе Либаве (ныне Лиепая, Латвия) в семье выходца из Белоруссии (который в этом городе оказался в поисках работы). Его отец был отставным солдатом, происходил из безземельных белорусских крестьян, работал столяром. До военной службы он носил фамилию Ильин, а фамилия Фёдоров появилась в результате ошибки армейского писаря, записавшего Михаила Фёдоровича — Михаилом Фёдоровым. Отец рано умер, и маленький Янка (Иван) вместе с матерью переехал на её родину — в русскую деревню Лебенишки (бывшей Ковенской губернии). Они жили в бедности, и только благодаря стараниям матери, которая во что бы то ни стало мечтала дать образование сыну, в 1895 году он закончил начальную школу, а в 1899 году — Ковенское ремесленное училище. После училища он поступил в Поневежскую учительскую семинарию. В конце 1902 года его исключили из последнего, выпускного класса — за вольнодумство и «за сомнения в религии». Тем не менее, в 1903 году он всё же получил удостоверение учителя начальной школы, сдав экстерном экзамены за семинарский курс. После обучения в учительской семинарии Фёдоров начал работать в школе под Поневежем (Новое Место), а затем его перевели в деревню Бытча на Борисовщине. В 1906 году он принял участие в нелегальном педагогическом съезде, который состоялся в Николаевщине. В этом же съезде принял участие и будущий классик белорусской литературы Якуб Колас. В «Трудовом списке», который сохранился в архиве писателя, отмечен итог этого события для его участника: «1906. VIII. Уволен со службы и отдан под суд…» Судя по документам, Иван Фёдоров был не просто участником того съезда, а одним из его инициаторов — его подпись, учителя Бытчинского народного училища, стояла первой под протоколом. В ходе следствия этому факту придавалось немаловажное значение. Иван Фёдоров и Якуб Колас входили во временное бюро Минской группы учителей, выбранное во время съезда. Следователи по делу съезда пришли к выводу, что Фёдоров был одним из зачинщиков и играл на учительском съезде едва ли не главную роль, а потому надо, по их мнению, «совершенно устранить его от занимаемой должности». В 1909 году вступил в церковный брак. Переехал в деревню Турец. Судебное разбирательство по делу об учительском съезде длилось почти два года. Фёдорова отстранили от педагогической деятельности и взяли под надзор полиции. Лишь через 5 лет, в 1911 году, ему удалось устроиться преподавателем в частную торговую школу в Минске. С осени 1917 года он устроился учителем географии и истории в минскую железнодорожную гимназию. После революции он стал учителем 25-й железнодорожной школы имени А.Г.Червякова. В 1920-е также работал в Наркомате просвещения Беларуси и в республиканском союзе работников просвещения. Работу учителя Фёдоров оставил только в 1930 году, когда перешёл на работу в Белорусское государственное издательство (где проработал до 1936 года). Дебютировал в 1923 году как фельетонист в газете «Советская Белоруссия» и ленинградском журнале «Бегемот». В 1925 году в журнале «Белорусский пионер» напечатал первую научно-фантастическую повесть на белорусском языке «Человек идёт», которая положила начало фантастическому и приключенческому жанрам в белорусской литературе. Повесть напечатал под псевдонимом «Янка Мавр». «Янка» — это белорусский аналог имени «Иван». Как отмечала исследовательница творчества Янки Мавра белорусский литературовед Эсфирь Гуревич, писатель, сохранив своё настоящее имя в первой части псевдонима, недвусмысленно указывал на то, что он — сын белорусской земли. Значение псевдонима «Мавр» широко раскроется в его последующих повестях: «В стране райской птицы» (1926), «Сын воды» (1927), в которых он показал себя как защитник прав колониальных и зависимых народов, с сочувствием относившийся к коренным народам Северо-Западной Африки, и проявил себя как интернационалист. Свою первую повесть «Человек идёт» Фёдоров написал в возрасте 44 лет, будучи преподавателем 25-й минской железнодорожной школы. В повести автор обратился к жизни первобытного человека на той стадии его развития, когда тот только становился на ноги, ничего ещё не умея, и всё, чего он достигал, — охота с орудиями, получение огня, использование камня в качестве инструмента — было для него впервые. Всё впервые — этот найденный автором художественный ход соответствует видению и восприятию ребёнка, его предчувствию первооткрытия, ожиданию им чего-то нового и необычного. Основой сюжета стал процесс развития человека, мучительный и драматический, наполненный борьбой за свою жизнь, путь длительного и постепенного накопления практического и духовного опыта. Это был замах начинающего писателя на новый для всей национальной литературы жанр, согласно собственному авторскому определению — научно-фантастической повести, которая представляла собой сочетание науки и фантазии. После читательского успеха повести «Человек идёт» писатель продолжил работать в жанре детской приключенческой и научно-познавательной литературы. Янка Мавр писал преимущественно для юных читателей. В произведениях «В стране райской птицы» (1926), «Сын воды» (1928) автор постарался опровергнуть представление о туземцах как о кровожадных людоедах, лишённых элементарных человеческих чувств, людях второго сорта. В повести «В стране райской птицы» действие происходит на Новой Гвинее, на тех островах Тихого океана, на которых побывал путешественник Миклухо-Маклай, исследователь местных жителей-папуасов. Повесть построена на социальном конфликте, на прорисовке двух враждующих сил — угнетаемых и хозяев-колонизаторов. В повести «В стране райской птицы» определились основные особенности художественной манеры Я.Мавра-приключенца, который сумел вобрать в себя энергию, характер и традиции западной приключенческой классики. Повесть «Сын воды», самая поэтическая в этом цикле, согласно признанию самого автора, была наиболее ему дорога. Сюжетная линия главного героя, юного фиджийца Манга, в ней построена на распространённой в приключенческой литературе схеме: спасение белого человека от диких туземцев. Кстати, именно это и не воспринял тогдашний рецензент повести на страницах журнала «Полымя», посчитав эту историю неоправданной данью «низкокачественному приключенчеству». Повесть «Человек идёт» очертила ту тенденцию сочетания узнаваемости и приключенчества, которую Мавр развил потом в следующих своих повестях и в романе «Амок» (1929) — о восстании 1926 года на острове Ява; к написанию романа автора подтолкнули прочитанные им мемуары русского консула на Яве Модеста Бакунина. Для своей повести Янка Мавр собирал материалы, изучал документальную литературу по свежим следам событий. Многие наиболее важные материалы (журналы, газеты, фотографии, использованные потом как иллюстрации) он получал непосредственно с Явы и из Голландии через учителей-эсперантистов, с которыми он вёл переписку как старый эсперантист. В предисловии к роману писатель отметил, что «Амок» более документальный «даже в мелочах», чем может показаться на первый взгляд. В романе «Амок» заметное место занимает познавательный материал о природных особенностях острова, подробностях быта, устоях народа. В 1930-х годах писатель, словно насытившись «экзотическим» иноземным материалом, обратился к родным местам, к жизненной реальности, в которой действуют юные герои. Последовали пользовавшиеся успехом у юных читателей повесть «Полесские робинзоны» (1930), рассказывавшая о приключениях двух подростков в глухом Полесье, утопическая «Повесть будущих дней» (1932) о коммунистическом будущем СССР, «ТВТ» (1934), в которой с юмором рассказывается об обыденных делах школьников. В повести «Полесские робинзоны» автор использовал робинзонаду, подсказанную всемирно известным «Робинзоном Крузо» Даниэля Дефо. Мавр, отбросив псевдоромантику, восхищение экзотикой далёких заморских стран, обратился к своей родной стороне, к познанию своего края. Он показал, что и под белорусским небом, в далёких и близких уголках родного края есть своя романтика и своя красота, каждый раз новая и неожиданная. Повествование держится преимущественно на диалогах-спорах между героями-студентами, которые под впечатлением от книг о далёких странах, прежде всего от книг Жюля Верна, Майн Рида и Ф. Купера, отправляются во время весеннего разлива в путешествие по Полесью. Главной идеей робинзонады стала победа человека над стихией. Эту стихию писатель осмысливает в духе классической русской и белорусской литературных традиций. Природа для героев повести — не только материальное, но и духовное богатство. Самым ярким переживанием для героев стало убийство зубра контрабандистами, которое они восприняли с настоящей болью и волнением, «как убийство человека». Сцена убийства зубра, показанная через отношение к этому главных героев — Мирона и Виктора, стала ключевой в понимании авторских отношений к проблеме «человек и природа». Мораль повести заключается в том, что природа — это воплощение спокойствия и уравновешенности, которые не стыкуются со злом и человеческой жестокостью, а те, кто нарушают естественную жизнь природы, сеют враждебность и ненависть между людьми. Следует отметить, что повесть была написана в то время, когда активно осваивались природные богатства Белоруссии и когда преобразования природы воспринимались как нечто безоговорочно грандиозное и полезное, свидетельство созидательной силы человека, а трагедия наносимого ей ущерба ещё не осознавалась. Эволюция жанра приключенческой повести прослеживается и в повести «ТВТ» (1934), получившей первую премию на всебелорусском конкурсе детской книги, после чего ею заинтересовался Максим Горький. По просьбе Горького Янка Мавр перевёл повесть на русский язык и отослал ему. Это было накануне I съезда писателей СССР. Художественная новизна этой повести заключалась в том, что так называемая тема рабочего воспитания зазвучала натурально благодаря живому духу игры, по законам которой и создано таинственное и загадочное «Товарищество (Общество) воинствующих техников». Через игру ребята включались в жизнь с её повседневными заботами и мелкими бытовыми проблемами. Ребята собственными силами исправляют все неисправности, наводят порядок и практично обживают этот мир. Во время войны писатель вынужденно оказался далеко от родной земли — вначале в Новосибирске, затем в Алма-Ате. Это время он перенёс как тяжёлое испытание, даже как «психическую травму», о чём он признался в письме к Федосу Шинклеру 2 февраля 1942 года. В 1943 году Мавр переехал в Москву, где, сильно заболев, попал в больницу. В родной Минск он вернулся только после освобождения его от фашистских захватчиков. На протяжении 1946—1948 годов Янка Мавр совместно с Петром Рунцом занимался сбором и редактированием воспоминаний белорусских детей о войне для книги «Никогда не забудем» (белор. «Ніколі не забудзем»), которая вышла в 1948 году с предисловием Якуба Коласа. Изданная книга получила высокую оценку не только в Белоруссии, но и за её пределами. После войны Янка Мавр опубликовал цикл рассказов о трагических испытаниях, которые довелось испытать детям в военные годы («Счастье», «Две правды», «Максимка»). Психологическая миниатюра «Счастье» (1945) основана на эмоциональном напряжении, на внутреннем конфликте. В рассказе нет внешних событий, сюжет определяется психологическим столкновением мира детства и мира взрослых на фоне безмятежной природы. Но в этом небольшом повествовании происходят полные драматизма смены душевного состояния героев, внутреннее движение их настроений и переживаний. Психологическая проблема, затронутая автором в рассказе, показывает, как взаимодействуют мир взрослых и мир детства, какие отношения существуют между ними, что представляет интерес как для взрослой, так и для детской литературы. В повествовании «Максимка» (1946) писатель отобразил душу парнишки, сироты-детдомовца, в моменты высшего драматического напряжения, когда он увидел в солдате, возвращавшемся с войны, своего отца, но вдруг осознал свою горькую ошибку. Автору удалось передать душевное состояние маленького героя. В том же году Мавр написал рассказ «Завошта?» (русское название — «За что?»), в основу которого лёг реальный трагический факт — гибель жены и сына писателя М.Лынькова. В 1948 году он написал автобиографическую повесть «Путь из тьмы». В 1954 году вышла его научно-фантастическая повесть «Фантамобиль профессора Циляковского», которая стала третьей его книгой, написанной в жанре социальной утопии (первая — фантастическая сказка «Путешествие по звёздам» (1927) из цикла «Пионерские сказки», а затем — «Повесть будущих дней» (1932)). В основу сюжета положена фантастическая идея технического толка — о возможности использования энергии человеческой мысли: на энергии детской фантазии, которая намного большая, чем фантазия взрослых, внуки профессора Циляковского Светозар и Светлана отправляются в далёкое путешествие — сначала в Америку, а потом на Луну и на Марс. В повести совмещено реальное и фантастическое, в ней прослеживается опора на традиции предшественников, таких как К.Э.Циолковский (как автор астрономических повестей), А.Н.Толстой, В.А.Обручев, а также классики мировой фантастики — Жюль Верн, Г.Уэллс; в повести есть прямые ссылки на этих авторов. Янка Мавр выступил как провидец и предсказатель (вслед за Циолковским) эры космических полётов. Но его интересовала больше не столько научная идея, сколько морально-этическая сторона, проблема человеческих взаимоотношений, будущих контактов при встрече с другими цивилизациями. Янка Мавр выполнил переводы на белорусский язык произведений таких классиков мировой литературы, как Жюль Верн — «20 000 лье под водой» (белор. «80 000 кіламетраў пад вадой», 1937); Марк Твен — «Приключения Тома Сойера» («Прыгоды Тома Сойера», 1939) и «Принц и нищий» («Прынц і жабрак», 1940); А.П.Чехов — «Детвора» («Дзетвара») и «Избранные произведения» («Выбраныя творы», 1954). Произведения Янки Мавра переведены на русский, украинский, армянский, таджикский, литовский, польский и чешский языки. Отдельные его произведения изданы в Америке, Англии и других странах. Янка Мавр умер 3 августа 1971 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище. Янка Мавр был известным эсперантистом. Эсперанто он начал изучать ещё в 1904 году. В 1926 году он вёл передачу для эсперантистов на белорусском радио. Своему зятю Михасю Мицкевичу он читал «Евгения Онегина» на эсперанто. Ведя переписку с эсперантистами мира и получая от них напрямую редкую информацию, он написал книгу «Амок». Янка Мавр собрал большую домашнюю библиотеку, которая была одной из лучших в довоенные годы в Белоруссии. Писатель увлекался спиритизмом. В его доме собирались компании, которые практиковали вызов духов. У Мавра был философский склад ума, и в спиритизме он видел не мистику, а неисследованное природное явление, и пытался понять его механизм. У писателя были две толстые тетради, в которые он записывал результаты спиритических сеансов, но в 1938 году он их сжёг. Спиритические сеансы проводил при помощи блюдца на столе с алфавитом. Известен случай, когда он устроил некоему партийному работнику мини-сеанс спиритизма, во время которого заставил двигаться карандаш. По мнению Михася Мицкевича, Янка Мавр обладал необычными способностями. Любил Янка Мавр и езду на велосипеде и хорошо играл на скрипке. На своей даче под Минском, в Ждановичах, Янка Мавр построил шалаш-кабинет из лозы. На мостках над Свислочью он поставил импровизированный письменный стол, так, что можно было сочинять книги о дальних странах, свесив ноги в воду и воображая себя на берегу океана. Янка Мавр находился в дружеских отношениях с классиком белорусской литературы Якубом Коласом. Они оба учились в учительских семинариях (где также получили и музыкальное образование). Оба участвовали и в учительском съезде (на котором они и познакомились) в 1906 году, после которого Якуб Колас был посажен в Пищаловский замок, а Янка Мавр (тогда ещё Иван Фёдоров) отдан под надзор полиции и, кроме этого, лишён права преподавать в школе. В годы войны во время эвакуации семьи Янки Мавра в Алма-Ату Мавр вёл дружескую переписку с Якубом Коласом, который, также покинув Белоруссию, проживал в те годы в Ташкенте. В письмах друг другу они желали поскорее вернуться в родную Белоруссию: «…Увидим ли мы наши белорусские боровички под ёлкой? Останутся ли они после поганых немцев?…» После освобождения Белоруссии Мавр вернулся в Минск. Однако и после войны переписка писателей не оборвалась, они переписывались и в 1950-е годы. В дальнейшем Янка Мавр стал прообразом учителя Ивана Тадорика в трилогии Коласа «На росстанях» (1955). Позже они породнились: дочь Янки Мавра, Наталья, вышла замуж за сына Якуба Коласа — Михася. В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа хранится скрипка, на которой играл Янка Мавр. Якуб Колас также любил играть на этом инструменте. Дочь Янки Мавра, Наталья, часто музицировала на пару с отцом: он — на скрипке, а она — на фортепиано. Янка Мавр по праву считается «отцом» белорусской детской литературы. Его вклад в белорусскую детскую литературу ценен тем, что он как первооткрыватель и первопроходец определил дальнейшее её направление и развитие, стал создателем новых для неё жанровых форм — приключенческого и научно-фантастического, вследствие чего ему удалось расширить временные и пространственные границы белорусской детской литературы. Его новаторские находки предопределялись прекрасным знанием литературных традиций — национальной, русской, западной. Он умело использовал художественные приёмы таких классиков приключенческой литературы, как Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер. В его творчестве имелось немало реминисценций из произведений Даниеля Дефо, Александра Дюма, Гюстава Эмара, Луи Жаколио, Луи Буссенара, Генри Хаггарда. Написанная им в 1927 году лирическая повесть «Сын воды» была наиболее дорога самому автору. Повесть не отличалась резкостью и непримиримостью социального противостояния. В ней главный конфликт между героями раскрывается не в откровенном столкновении разных социальных сил, как в его предыдущей повести «В стране райской птицы», а преимущественно в моральном плане. Янка Мавр постарался в ней утвердить именно ценность общечеловеческих взаимоотношений независимо от социальных преград. И именно за то, что повесть не отразила социальной борьбы туземцев против колонизаторов, официальная критика 1930-х годов упрекала автора в невыразительности классовой позиции, в аполитичности и «социальной притуплённости». Писателя обвинили в том, что он не наделил полудикого жителя Огненной Земли высокой революционной сознательностью, зрелым классовым чувством, и что взаимоотношения героев раскрываются «не в плане борьбы классов, а только в плане борьбы человека с природой за своё существование». В то время занятая поисками идеологических «срывов» официальная критика и не заметила, что Мавр сделал серьёзный шаг вперёд в овладении секретами приключенческого жанра и что его повесть выгодно отличается композиционной целостностью, которая создаётся концентрацией событий вокруг двух главных героев, что сочетание приключенчества и узнаваемости имело в ней намного более органический характер. Тем не менее, почти сразу после выхода в свет «Сына воды» в журнале «Працаўнік асветы» (рус. «Труженик просвещения») (1928, № 13) рецензент, скромно подписавшийся «Учитель», отметил: «У нас появился настоящий автор детской приключенческой книжки». Автора «Полесских робинзонов» (1930) упрекали за то, что приключения приятелей не ассоциируются с идеалами и жизнью всей республики — ничего не говорится про реконструкцию и мелиорацию Полесья, что путешествие героев повести основано на неугодном влиянии М.Рида, Ж.Верна, Ф.Купера. Неоднозначность авторского замысла повести не была оценена тогдашней критикой, которая хотела видеть в книге прямую и чёткую связь с современностью, с процессами индустриализации и коллективизации, происходившими в то время в стране, или с практичными школьными проблемами. Его повесть «ТВТ» (1934), получившую первую премию на всебелорусском конкурсе детской книги, на I съезде писателей СССР отметил русский писатель Самуил Маршак в своём докладе «О большой литературе для маленьких». Говоря о достижениях литературы, Маршак среди других отметил и «значительную школьную повесть, написанную в Белоруссии». В то же время в республиканском Министерстве образования к повести отнеслись с настороженностью, так как организация «Товарищество воинствующих техников» не предусмотрена школьным уставом. Министерские чиновники рассуждали: «Есть ли нужда в создании каких-то разных обществ и команд, когда деятельность школьников должна регламентироваться «Правилами поведения учеников»?» Именно эти опасения и запреты со стороны чиновников образовательных учреждений и приостановили движение «ТВТ-вцев», которое в послевоенные годы стало было разворачиваться во многих городах Белоруссии и бывшего Советского Союза — в Бресте, Пинске, Кобрине, Калининграде, Иванове, Ставрополе, Петрозаводске, Элекмонаре (Алтайский край). В те годы «ТВТ» стало откровенным вызовом официальной нормативной педагогике. Их принцип был: «Если не я — то кто?». Мавр считал, что в обществе все люди постепенно должны становиться такими «ТВТ-вцами», то есть — настоящими хозяевами. Но эта идея оказалась иллюзией. При написании книг писателю помогали его богатые знания по истории и географии и использование в творчестве мемуаров и книг воспоминаний учёных и путешественников. Мавра называли белорусским Миклухо-Маклаем и Жюлем Верном в одном лице. Настоящие путешественники порой удивлялись точности деталей в описании той или иной страны в его произведениях. В своём творчестве он опирался на традиции творчества Жюля Верна, Фенимора Купера, Майна Рида, при помощи чего создал новый, социальный тип приключенческого романа и приключенческой повести. В повестях «Полесские робинзоны» и «ТВТ» он отобразил советскую действительность, ему удалось ярко и правдоподобно описать молодых героев. В 1934 году на экраны вышел фильм «Полесские робинзоны», снятый по сценарию Янки Мавра. Его сказка «Вандраванне па зорках» (русское название — «Путешествие по звёздам»), «Повесть будущих дней» и повесть «Фантамобиль профессора Циляковского» заложили основы научно-фантастического жанра в белорусской литературе. Киноинсценировки: 1934 «Полесские робинзоны» (режиссёры Л.М.Молчанов и И.Бахар, по мотивам повести «Полесские робинзоны»; «Белгоскино»); 1971 «Неоткрытые острова» (режиссёр Л.В.Мартынюк, по мотивам повести «Полесские робинзоны»; «Беларусьфильм»); 2014 «Чудо-остров, или Полесские робинзоны» (режиссёр С.Г.Сычёв, по мотивам повести «Полесские робинзоны»; «Беларусьфильм»). Награды, почётные звания и премии: заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1968); Государственная премия БССР (1972 — посмертно) за повести «Человек идёт», «В стране райской птицы», «Сын воды», «Полесские робинзоны», «ТВТ», «Путь из тьмы», роман «Амок»; два ордена Трудового Красного Знамени; орден «Знак Почёта»; медали. Память: Улица Янки Мавра в Минске; Улица Мавра в Пинске; Минская областная детская библиотека имени Янки Мавра; Районная борисовская школа имени Янки Мавра; С 1993 года в Белоруссии присуждается премия имени Я. Мавра за лучшие произведения для детей. Я.Мавру посвящены документальные фильмы: «Острова капитана Мавра» (1983, режиссёр В. Сукманов, «Летопись»); «След детства» (2004, режиссёр А. Суханова, РУП «Белорусский видеоцентр»); «Янка Маўр. Капітан дзіцячых мараў» (рус. «Янка Мавр. Капитан детских мечт») (2013, режиссёр А.Левчик, РУП «Белорусский видеоцентр»). Семья: жена — Стефанида Александровна; сын — академик Национальной академии наук Белоруссии Фёдор Иванович Фёдоров (19 июня 1911, деревня Турец, Минская губерния — 13 октября 1994, Минск); сын — Арсений Иванович Фёдоров (23 января 1917 — 13 октября 2001), кандидат технических наук; дочь — Александра Ивановна (Копылова) (1 мая 1919 — 3 мая 2005); дочь — Наталья Ивановна (Мицкевич) (27 июля 1924 — 22 февраля 2012, Минск) — кандидат технических наук (1953); замужем (с 1946 года) за сыном Якуба Коласа, Михасём Мицкевичем. Литература: Барсток М. М. Віднейшы беларускі дзіцячы пісьменнік Янка Маўр. — Мінск, 1958; Гурэвіч Э. С. Янка Маўр // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : У 4 т.. — Минск, 1999. — Т. 2: 1921—1941. — Страницы 747—770; Гурэвіч Э. С. Янка Маўр : Нарыс жыцця і творчасці / Э. С. Гурэвіч. — 2-е выд., дапрац. изд. — Мінск: Беларуская навука, 2004. — 148 страниц; Канэ Ю. М. Мавр, Янка // Краткая литературная энциклопедия / Под редакцией Суркова А.А.. — Москва: Советская энциклопедия, 1967. — Том 4. — Страница 487; Янка Мавр — статья из Большой советской энциклопедии (Проверено 11 сентября 2013); Маўр Янка // Беларускія пісьменнікі (1917—1990) : Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. — Страницы 374—375; Маўр Янка // Беларускія пісьменнікі : Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / Пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мінск: БелЭн, 1992—1995; Миронов А. Дед Мавр / А. Миронов. — Минск: Мастацкая літаратура, 1979. — 168 страниц. Статьи: Гурэвіч Э. С. Художественный космос Янки Мавра (белор.) = Мастацкі космас Янкі Маўра // Лiтаратурная Беларусь : газета. — 2013-05-31. — В. 81. — № 5. — Страница 1; Рублевская Л. И. 125 лет Янке Мавру // Советская Белоруссия : газета. — 2008-06-07. Архивировано из первоисточника 20 июля 2013; Дроздова З. «Капитану наших первых странствий» — 130! Мой Мавр // Нёман : журнал. — 2013. — № 5. — Страницы 208—224; Яфімава М.Б. Дзіцячым пісьменнікам трэба нарадзіцца // Полымя. — 2008. — № 5. — Страницы 161—164; Яфімава М. Б. Добры і мудры настаўнік: творчасць Янкі Маўра // Роднае слова. — 1993. — № 5. — Страница 7; Яфімава М. Б. Цэлы свет — дзецям : [аб творчасці, наватраскіх пошукаў Я. Маўра] / М. Б. Яфімава. — Мінск: БДУ, 1983. — Страница 136. https://www.liveinternet.ru/users/kakula/...

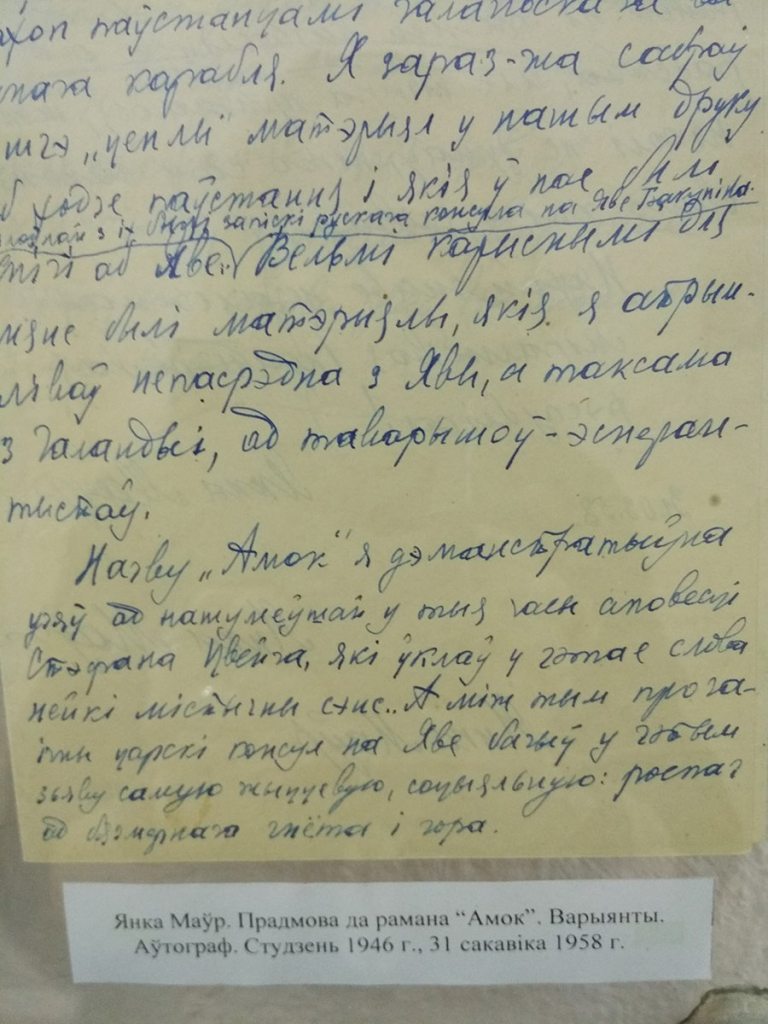

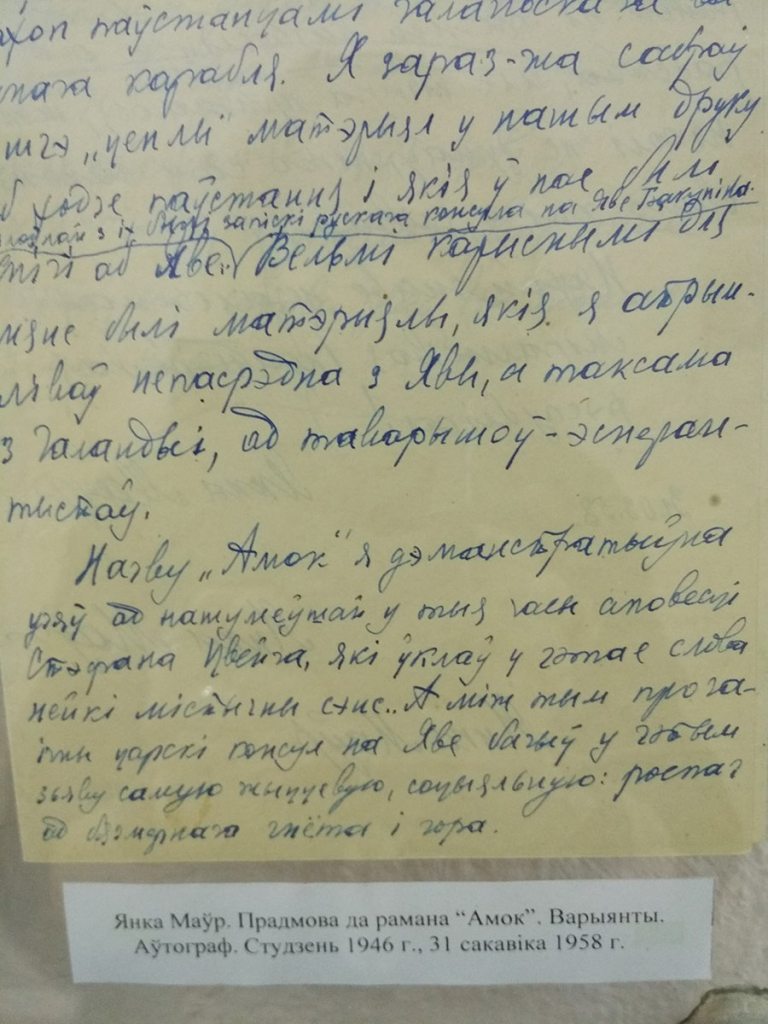

Не раз убеждалась: смахни с классика бронзу и позолоту – и можно блокбастер по мотивам биографии снимать… Янка Мавр, он же – Иван Михайлович Фёдоров, личность настолько колоритная, что подойдет и для сериала. Да вспомнить хотя бы историю, когда он, старый, ослепший, на отдыхе в Крыму кинулся в море на голос и спас тонущую девочку. А чудесные книги о приключениях в экзотических странах, написанные человеком, который ни разу в тех краях не побывал! А занятия эсперанто и спиритизмом! Жизнь человека – источник неисчерпаемый. В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства открылась выставка к 135-летию Янки Мавра. Давайте же рассмотрим старые фотографии и документы и узнаем еще кое-что новое о создателе «Палескiх рабiнзонаў». 1. Отец Янки Мавра сгорел от алкоголя Осталось совсем немного документов о молодых годах Янки Мавра. Не в последнюю очередь потому, что изрядная часть его жизни прошла до революции, а значит, нуждалась в корректировке: дабы не подумали, что он какой-то буржуазный элемент. Поэтому основной источник сведений о детстве и юности Мавра – автобиографическая повесть «Шлях з цемры». Разумеется, автор рисует весьма мрачные картины дореволюционного прошлого. Первое, что мы видим – как маленький Иван с мамой встречают возле фабрики отца в день получки вместе с другими родственниками рабочих: чтобы те не отправились в кабак, где спустят все деньги. Самое раннее воспоминание… Янка Мавр в кругу семьи 1955 г. Янка Мавр в кругу семьи «А бацьку свайго я ўсё ж такi не памятаю, хоць ён памёр, калi мне было гадоў восем. Ды i не памёр ён, а згарэў: iшоў, iшоў па вулiцы, павалiўся, задымiўся, сiнi агонь пайшоў – i ад чалавека адзiн чорны вугольчык застаўся. Прынамсi так мне растлумачылi ў свой час добрыя людзi». Да, случается такая почти мистическая смерть – для проспиртованного насквозь организма… И еще один скелет из семейного шкафа: Иван уже подростком познакомился со старшей сестрой. Когда мать Мавра была молоденькой, ее соблазнил и обманул местный писарь. Незаконнорожденный ребенок воспитывался у родни. 2. Будущему писателю вместе с мамой пришлось просить подаяния Мать всю жизнь мечтала, чтобы любимый сынок выбился в люди, выучился. Хотя жили бедно, все по чужим углам, прислуживая, батрача. Однажды в родной деревне случился пожар. Сгорели даже сапоги, которые мать из последних копеек справила Ивану – чтобы пошел в них учиться. «I вось адправiлiся мы жабраваць. Работа гэтая мне вельмi спадабалася. Iдзеш сабе па палях i лясах, кожны дзень, кожную гадзiну ўсё новыя месцы, незнаёмыя, цiкавыя… А ўбачыш дзе страху i iдзеш, як у свой дом, заўсёды нешта дадуць. Нiколi раней не даводзiлася мне столькi папiць малака, як у гэтыя часы. Мы ж, апрача ўсяго, былi «ўдава з дзiцем», i гэта давала некаторыя перавагi». 3. Янка Мавр женился на своей работодательнице Учитель минской частной торговой школы Янка Мавр с первой женой Варварой Федоровной и детьми.jpg Учитель минской частной торговой школы Янка Мавр с первой женой Варварой Фёдоровной и детьми Снимок 1909 – 1910 гг. «Настаўнiк Мiнскай прыватнай гандлёвай школы Янка Маўр з першай жонкай Варварай Фёдараўнай i дзецьмi. Мястэчка Турэц Карэлiцкага раёна» Двадцатишестилетний Иван Фёдоров – интеллигентное, немного нервное лицо с тонкими чертами, народническая кепка, круглые очки – сидя на траве, обнимает хрупкую даму. За ними стоят трое детей, девочка и два мальчика. Старшему ребенку лет, наверное, восемь. Неужели писатель так рано женился? Разгадка проста. Молодой учитель поступил на должность гувернера. Вскоре у него завязались сердечные отношения с хозяйкой. Ее муж умер, а гувернер продолжал жить в доме. Работодательница была вдовой священника, и положение казалось ей нестерпимым. Молодому учителю пришлось жениться. Как уверяет его внучка – ради детей. Родились еще дети, уже общие. Но в 1919 году Варвара Фёдоровна умерла. А в следующем году Иван Фёдоров женился на Стефаниде, с которой и прожил счастливо почти всю жизнь. Именно дочь от этого брака стала женой сына Якуба Коласа, у классиков появилось трое общих внуков. 4. Оставил неопубликованный роман о спасении еврейской девочки – Думаю, найбольш незвычайных фактаў пра пiсьменнiка сабрала Марыя Мiцкевiч, унучка Янкi Маўра i Якуба Коласа, – считает создатель выставки Виктор Жибуль. – Марыя Мiхайлаўна рыхтуе кнiгу пад назвай «Недзiцячы Маўр». Туды ўвойдзе невядомы раман «Дзяўчына-мацi», якi нiколi не публiкаваўся. Там пра тое, як у часы вайны беларуская дзяўчына выратавала з гета маленькую дзяўчынку i выдала сябе за яе мацi. Рукапiс захоўваецца ў нашым архiве. Калi Маўр пiсаў гэты раман, у яго былi праблемы са здароўем, думаю, таму ён і не падрыхтаваў яго да друку. Кстати, и печататься учитель географии начал поздно – в сорок лет. Янка Мавр с женой Стефанидой Александровной 1955 г. Янка Мавр с женой Стефанидой Александровной 5. Идею романа «Амок» взял из эсперантистского журнала На выставке много писем и открыток на экзотическом для нас языке – эсперанто. А в начале ХХ века это была повальная мода среди интеллигенции. Янка Мавр – один из основателей эсперантистского движения в Беларуси. Что, безусловно, расширяло для него границы. Во всяком случае, вот на выставке документ 1946 г. – автограф предисловия к роману «Амок» о замысле романа. Предисловие к роману «Амок»

1946 г. Предисловие к роману «Амок» «Падштурхнула мяне адно паведамленне ў французскiм эсперанцкiм часопiсу, дзе апiсваўся захоп паўстанцамi галандскага ваеннага карабля. Я зараз жа сабраў яшчэ “цёплы” матэрыял у нашым друку аб ходзе паўстання i якiя ў нас былi кнiгi аб Яве… Вельмi карыснымi былi для мяне матэрыялы, якiя я атрымлiваў непасрэдна з Явы, а таксама з Галандыi, ад таварышоў-эсперантыстаў». Сообщения с Явы присылал учитель местной школы, эсперантист. Кстати, еще одно любопытное признание: «Назву “Амок” я дэманстратыўна ўзяў ад нашумеўшай у тыя часы аповесцi Стэфана Цвейга, якi ўклаў у гэтае слова нейкi мiстычны сэнс…» Обидно, что из всего наследия Янки Мавра сейчас на слуху только «Палескiя рабiнзоны». Почитайте что-нибудь еще – думаю, вас ждут сюрпризы. Источник: сайт Людмилы Рублевской Национальной библиотекой Беларуси к 130-летию со дня рождения первооткрывателя приключенческого и научно-познавательного жанров в белорусской детской литературе создан проект «Виртуальное путешествие с Янкой Мавром». https://www.nlb.by/content/news/library-n...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов